Bilan carbone des panneaux solaires photovoltaïques : quelle empreinte carbone ?

Lena Meric

Publié le 03 mars 2025

Les panneaux solaires sont présentés comme une solution écologique, mais leur fabrication, leur cycle de vie et leur recyclage sont-ils réellement respectueux de l’environnement ?

Les panneaux solaires sont souvent considérés comme un pilier des énergies renouvelables. Cependant, leur empreinte carbone soulève des questions légitimes.

Entre la fabrication des panneaux solaires, leur transport, leur durée de vie et leur recyclage, leur impact environnemental mérite une analyse approfondie. Le bilan carbone des panneaux photovoltaïques varie selon leur origine, notamment entre les panneaux solaires chinois et européens.

Cet article examine chaque étape du cycle de vie d’un panneau photovoltaïque, de la production à la fin de vie, pour évaluer leur véritable impact écologique.

Sommaire :

- Comprendre l'empreinte carbone d'un panneau solaire

- Le bilan carbone de la fabrication des panneaux solaires

- Pollution et recyclage des panneaux solaires

- Quelle est la durée nécessaire pour compenser leur impact ?

- Le cycle de vie complet des panneaux photovoltaïques

- Les panneaux solaires sont-ils vraiment écologiques ?

À retenir :

À retenir :

→ 32 gCO₂/kWh : c’est l’empreinte carbone moyenne d’un panneau solaire, bien inférieure à celle du charbon (1060 gCO₂/kWh) et du gaz naturel (230 gCO₂/kWh), mais légèrement supérieure à l’éolien (9-10 gCO₂/kWh) selon l’Ademe.

→ En France, l’empreinte carbone du mix moyen énergétique est de 58 gCO₂/kWh

→ 2,5 à 3 ans : c’est le temps nécessaire pour qu’un panneau solaire rembourse son énergie grise, après quoi il produit de l’électricité propre pendant 27 ans en moyenne.

→ 90 % : c’est la part des panneaux solaires fabriqués en Chine, où le mix énergétique dominé par le charbon alourdit leur bilan carbone.

→ 94 % : c’est le taux de recyclabilité des panneaux solaires modernes, incluant le verre, l’aluminium et le silicium, ce qui réduit leur impact environnemental en fin de vie.

→ Fabrication et transport : ces étapes représentent les principales sources d’impact, en raison de l’extraction de matériaux (silicium, aluminium) et des longs trajets pour acheminer les panneaux jusqu’à leur lieu d’installation.

Comprendre l'empreinte carbone d'un panneau solaire

L’empreinte carbone d’un panneau solaire est une donnée essentielle pour évaluer l'impact environnemental.

En étudiant toutes les étapes de sa vie : de sa fabrication à sa fin de vie, nous pouvons mieux comprendre si les panneaux solaires sont réellement respectueux de l’environnement.

Qu’est-ce que le bilan carbone ?

Le Bilan Carbone®, créé par Jean-Marc Jancovici pour l’ADEME en 2004, se définit comme une méthode qui mesure les émissions de gaz à effet de serre d’un produit ou d’une activité en équivalent CO2 (eqCO2).

L’équivalent CO2 (eqCO2) correspond, pour un gaz à effet de serre, à la quantité de dioxyde de carbone (CO2) qui aurait la même capacité à retenir le rayonnement solaire. Ainsi, plus l’eqCO2 est élevé, plus l’impact environnemental est important.

Définition de l'empreinte carbone appliquée aux panneaux solaires

L’empreinte carbone mesure toutes les émissions de gaz à effet de serre liées à un produit ou une activité.

Pour les panneaux solaires, cela inclut :

La fabrication : extraction des matières premières (comme le silicium) et l’assemblage.

Le transport : déplacement des matériaux et des panneaux finis, majoritairement sur de longues distances : du lieu de production au client final. Notamment pour les panneaux solaires produits en Chine qui représentent environ 90% des panneaux solaires produits. Le transport représente une faible part du bilan carbone d’un panneau solaire.

La production d’électricité : faible impact, mais à prendre en compte sur la durée de vie.

La fin de vie : recyclage ou mise au rebut des matériaux.

L'empreinte carbone des panneaux solaires

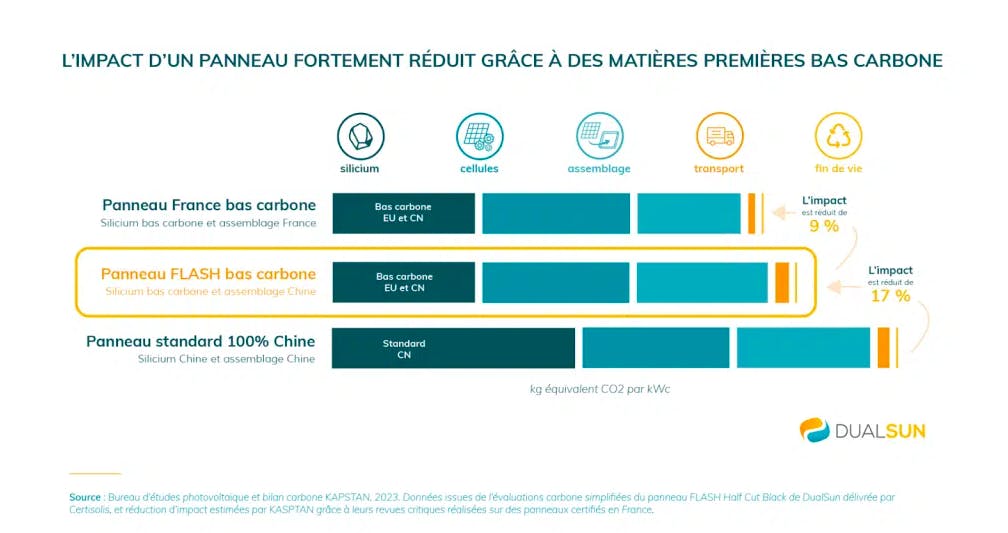

Pour les panneaux solaires, l’empreinte carbone varient selon leur origine de fabrication.

Pourquoi ? Les panneaux produits en Asie, par exemple, nécessitent souvent un transport longue distance, ce qui augmente leur bilan carbone. De plus, les techniques de fabrication diffèrent : certains pays utilisent des énergies fossiles pour alimenter leurs usines, tandis que d’autres privilégient des sources d’énergie plus propres. Ces facteurs combinés expliquent pourquoi deux panneaux similaires peuvent avoir un impact environnemental très différent.

Quelle est l’empreinte carbone d’un panneau solaire ?

Quelle est l’empreinte carbone d’un panneau solaire ?

→ 49,3 gCO2eq/kWh pour des panneaux chinois

→ 32,3 gCO2eq/kWh pour des panneaux européens.

→ 25,2 gCO2eq/kWh pour des panneaux français.

À titre de comparaison :

Une centrale à charbon émet 1060 gCO2eq/kWh.

Une centrale nucléaire émet 12 gCO2eq/kWh.

Ainsi, les panneaux solaires, même importés, restent bien plus respectueux de l’environnement que les énergies fossiles.

Pourquoi analyser le cycle de vie est essentiel pour mesurer leur impact ?

L’analyse du cycle de vie (ACV) étudie l’impact environnemental d’un produit sur l’ensemble de sa chaîne de valeur :

- Extraction des matières premières.

- Fabrication et transport.

- Utilisation et fin de vie.

Cette approche globale permet de mesurer bien plus que les seules émissions de CO2. Par exemple, elle prend en compte l’épuisement des ressources, la pollution atmosphérique ou encore l’impact sur les écosystèmes.

Il existe un super site qui vous donne pleins d’informations sur l’impact environnemental des panneaux solaires : l’épuisement des ressources, l’occupation des terres, le taux de retour énergétique, etc.

Le bilan carbone de la fabrication des panneaux solaires

La fabrication des panneaux solaires repose sur une chaîne de production complexe, majoritairement localisée en Chine, qui concentre près de 90 % des capacités mondiales de production en 2023. Bien que les initiatives européennes se multiplient pour renforcer une filière locale, la Chine reste aujourd'hui le principal acteur.

Les composants et les matériaux d’un panneau solaire

Chaque composant des panneaux solaires joue un rôle précis, mais leur fabrication génère une empreinte carbone qu'il est important d'analyser.

- Le cadre en aluminium

Le cadre, souvent en aluminium, garantit la solidité et facilite l'installation des panneaux. Cependant, l’aluminium est un matériau énergivore à produire. Bien que 75 % de l’aluminium produit soit recyclable, son extraction et son traitement contribuent à l'énergie grise du panneau.

- Le verre trempé

La face avant des panneaux est constituée d’un verre trempé d’environ 4 mm d’épaisseur. Ce verre protège les cellules contre les chocs, l'humidité et les rayons UV. Sa fabrication requiert des températures élevées, générant une pollution industrielle non négligeable, mais il est entièrement recyclable en fin de vie, réduisant ainsi son impact environnemental.

- L’enveloppe EVA

L’éthylène-acétate de vinyle (EVA) encapsule les cellules photovoltaïques et assure leur étanchéité. Bien que cette fine couche plastique protège le rendement sur le long terme, sa fabrication à base de dérivés pétroliers contribue au bilan carbone du panneau solaire.

- Les cellules photovoltaïques

Cœur technologique des panneaux, les cellules sont principalement composées de silicium, un matériau abondant mais nécessitant une purification intensive. Cette étape est énergivore, particulièrement dans les usines chinoises alimentées en grande partie par des énergies fossiles. Malgré cela, les cellules permettent une production d'énergie renouvelable sur plusieurs décennies, compensant largement leur empreinte initiale.

- Le « Backsheet »

Cette feuille de plastique rigide protège l’arrière du panneau et contribue à sa durabilité. Fabriquée à partir de matériaux comme le Tedlar (PVF), elle offre une résistance élevée aux intempéries, mais son caractère non biodégradable pose des questions en matière de recyclage. Attention : il n’y en a pas sur les panneaux bi-verres.

- La boîte de jonction

Cette pièce connecte les panneaux à votre réseau électrique. Fabriquée principalement à partir de plastiques et de métaux, son impact reste limité comparé aux autres composants. Cependant, son rôle est crucial pour optimiser la durée de vie et l’efficacité du système.

Composition majoritaire des panneaux solaires :

Composition majoritaire des panneaux solaires :

→ Silicium cristallin (90 % des panneaux) : recyclable à 100 %, comme le verre.

→ Argent, aluminium et cuivre : présents en quantités modestes pour les connexions et cadres.

→ Plastique : utilisé pour certaines couches isolantes, selon les modèles.

Contrairement à une idée répandue, la grande majorité des panneaux solaires ne contiennent pas de terres rares. Ces métaux, utilisés notamment dans les smartphones et certaines technologies de batteries, sont réputés pour leur extraction polluante et leur rareté.

Seules quelques technologies alternatives, représentant moins de 10 % du marché, utilisent des métaux rares et controversés comme le cadmium ou le tellure. Ces options sont marginales et ne concernent pas les panneaux classiques.

Explications sur la fabrication des panneaux solaires

La fabrication des panneaux solaires repose principalement sur l’utilisation du silicium, un élément abondant mais nécessitant des procédés énergivores pour être transformé en cellules photovoltaïques.

Extraction et raffinage du silicium : un processus énergivore

Le silicium est extrait du quartz, un minerai riche en silice (SiO₂). Ce minerai est chauffé à des températures extrêmement élevées, atteignant 3 000 °C, dans des fours à arc électrique. Cette étape, appelée carboréduction, permet d’obtenir du silicium métallurgique, pur à 98-99 %. Cependant, cette pureté est insuffisante pour les panneaux photovoltaïques.

Pour atteindre la pureté nécessaire (plus de 99,999 %), le silicium subit une série de raffinages chimiques. Par exemple, le procédé Siemens, largement utilisé, consomme jusqu’à 12 000 kWh pour produire une tonne de silicium. Cette consommation élevée d’énergie, souvent issue de centrales à charbon dans les pays producteurs comme la Chine, contribue de manière significative à l’empreinte carbone des panneaux solaires.

Fabrication des cellules photovoltaïques

Le silicium raffiné est transformé en lingots par cristallisation. On distingue deux types principaux :

Le silicium monocristallin, obtenu par un processus d’étirage appelé Czochralski, produisant des lingots cylindriques.

Le silicium polycristallin, produit par refroidissement lent, formant des lingots cubiques.

Ces lingots sont ensuite découpés en fines plaques, ou wafers, d’environ 200 micromètres. Les wafers sont traités chimiquement pour améliorer leur efficacité en capturant davantage de lumière et en réduisant les pertes par réflexion. Chaque cellule est ensuite assemblée, encapsulée dans du verre trempé, et entourée d’un cadre en aluminium.

Focus sur l’énergie grise nécessaire à la production

Définition de l’énergie grise : elle se définit comme l’énergie dépensée avant même que le panneau ne produise son premier kWh. C’est à dire lors de la fabrication et du transport.

La production de panneaux solaires nécessite une énergie grise importante, principalement durant la fabrication du silicium. Ce processus commence par l’extraction du quartz, une matière première abondante mais énergivore à transformer. Le quartz est chauffé à très haute température (environ 1 700 °C) dans des fours électriques pour obtenir du silicium métallurgique, une étape qui consomme une quantité significative d’électricité.

En Chine, où la majorité de cette production est concentrée, cette énergie provient encore majoritairement de centrales au charbon, ce qui accroît l’empreinte carbone des panneaux. Mais est important d’avoir en tête que la Chine a un plan d’utilisation des énergies renouvelables très agressif. “D'après l'Administration nationale de l'énergie, la Chine a accru ses capacités de production d'électricité d'origine solaire de plus de 55 % l'an dernier. « L'énergie solaire chinoise se développe à une échelle et un rythme inédits », observe Wu Di, un analyste à l'Institut de l'énergie de l'université de Pékin, qui estime que le pays abrite plus de 40 % des capacités de production mondiale.” - Les échos

Pollution et recyclage des panneaux solaires

Le recyclage des panneaux solaires

Les panneaux solaires modernes sont conçus pour durer, mais que deviennent-ils une fois arrivés en fin de vie ? Bonne nouvelle, environ 95 % de leurs matériaux peuvent être recyclés.

Le verre : qui compose 70 % de la masse d’un panneau, peut être réutilisé indéfiniment.

L’aluminium : utilisé pour les cadres, est recyclable à 100 % sans perdre en qualité.

Le silicium : principal élément des cellules photovoltaïques, peut être recyclé jusqu’à quatre fois tout en conservant ses propriétés semi-conductrices.

Les métaux précieux comme l’argent et le cuivre sont également entièrement récupérables.

Même les composants plastiques trouvent une seconde vie, notamment sous forme de combustibles solides de récupération (CSR), utilisés pour alimenter des fours industriels.

Le processus de recyclage permet donc de préserver des ressources naturelles précieuses et d’éviter le gaspillage. Bien sûr, ce processus nécessite de l’énergie, notamment pour le transport des panneaux usagés et leur traitement en usine. Cependant, cet impact énergétique est largement inférieur à celui engendré par l’extraction de nouvelles matières premières.

Analyse de la pollution générée par les panneaux solaires

Même avec un recyclage efficace, les panneaux solaires génèrent de la pollution durant leur cycle de vie. Deux étapes sont particulièrement importantes :

La production : source principale de pollution

La fabrication des panneaux implique :

L’extraction minière : silicium, aluminium et métaux précieux nécessitent des procédés énergivores, souvent dans des pays où l’énergie provient de sources fossiles.

L’énergie grise : elle représente l’énergie utilisée pour produire les panneaux, du traitement des matières premières à leur assemblage. Cette énergie grise dépend fortement du mix énergétique du pays de fabrication (par exemple, un panneau produit en Chine a une empreinte carbone plus élevée qu’en Europe).

La fin de vie : limiter les impacts négatifs

Lorsqu’un panneau solaire n’est pas recyclé, les conséquences sont importantes :

Pollution du sol et de l’air : l’enfouissement ou l’incinération libère des substances toxiques et des gaz à effet de serre.

Dépense énergétique accrue : en l’absence de recyclage, il faut extraire davantage de matières premières, ce qui augmente l’impact environnemental.

Les défis du recyclage et comment ils influencent le bilan carbone global

Le recyclage des panneaux solaires est prometteur, mais plusieurs défis doivent encore être relevés pour maximiser son efficacité et réduire davantage l’impact carbone.

Soren, acteur clé du recyclage en France

En France, la gestion du recyclage des panneaux solaires est confiée à Soren (anciennement PV Cycle), un éco-organisme agréé par l’État. Soren coordonne la collecte, le transport et le traitement des panneaux photovoltaïques en fin de vie.

Grâce à un réseau de points de collecte répartis sur tout le territoire, Soren permet :

Une prise en charge gratuite des panneaux pour les particuliers et les entreprises : une éco-participation est payée lors de l’achat des panneaux

Un traitement efficace dans des usines spécialisées, capables de recycler jusqu’à 95 % des matériaux.

Soren joue un rôle crucial dans la transition énergétique française en garantissant que les panneaux usagés soient valorisés plutôt qu’abandonnés ou enfouis. Cette démarche contribue à réduire le bilan carbone lié à la fin de vie des installations photovoltaïques.

Monabee est point de collecte PV Cycle pour vos panneaux solaires !

Des infrastructures à développer

Malgré les avancées, le réseau de recyclage doit encore s’étendre pour répondre à l’augmentation du nombre de panneaux atteignant leur fin de vie. Cela concerne particulièrement les modèles installés au début des années 2000, qui vont arriver dans quelques années à leur limite de performance.

Pour diminuer encore l’empreinte carbone du recyclage, les efforts se concentrent sur :

L’innovation technologique dans les processus de séparation des matériaux.

L’utilisation accrue d’énergies renouvelables pour alimenter les usines de recyclage.

Une meilleure sensibilisation des usagers, afin qu’ils confient leurs panneaux usés à des structures comme Soren.

Avec des initiatives comme celles de Soren, la France se positionne comme un modèle en matière de recyclage des panneaux solaires. Ce dispositif garantit non seulement une réduction des déchets, mais aussi une valorisation optimale des matériaux, limitant l’extraction de nouvelles ressources. Ces efforts renforcent le rôle des panneaux solaires en tant que solution écologique et durable dans la transition énergétique.

Quelle est la durée nécessaire pour compenser leur impact ?

L’empreinte carbone d’un panneau solaire photovoltaïque provient principalement des étapes de fabrication, qui incluent l’extraction des matières premières, la transformation du silicium, l’assemblage et le transport. Ces processus consomment une quantité significative d’énergie, souvent issue de sources fossiles. Cette énergie grise représente l’impact initial que le panneau doit "rembourser" en produisant de l’électricité propre.

En moyenne, un panneau solaire met environ 2,5 à 3 ans pour générer une quantité d’énergie équivalente à celle consommée durant son cycle de fabrication.

Ce délai, connu sous le nom de "temps de retour énergétique", marque le point à partir duquel le panneau commence à réduire son impact environnemental net. Pour une durée de vie moyenne de 30 ans, cela signifie qu’il produit de l’énergie propre pendant 27,5 ans supplémentaires, ce qui lui permet de compenser son empreinte carbone initiale jusqu’à 10 fois.

Pourquoi cette durée varie-t-elle selon les modèles ?

Les différences dans la conception et la technologie des panneaux influent sur leur bilan carbone :

Panneaux monocristallins : leur rendement élevé (>20 %) permet une production rapide d’énergie, raccourcissant leur temps de retour énergétique à environ 2,5 à 3 ans. Cependant, leur fabrication nécessite une grande quantité d’énergie pour créer des cristaux de silicium uniformes, ce qui alourdit leur empreinte carbone initiale.

Panneaux polycristallins : ils consomment moins d’énergie à produire, car le processus de cristallisation est moins exigeant. Cependant, leur rendement légèrement inférieur rallonge leur temps de compensation.

Panneaux à couches minces : moins gourmands en énergie à produire grâce à l’utilisation de fines couches de matériaux semi-conducteurs, leur impact initial est plus faible. Toutefois, leur faible efficacité énergétique (souvent inférieure à 15 %) les rend moins compétitifs, nécessitant plus de 4 ans pour compenser leur impact.

Le cycle de vie complet des panneaux photovoltaïques

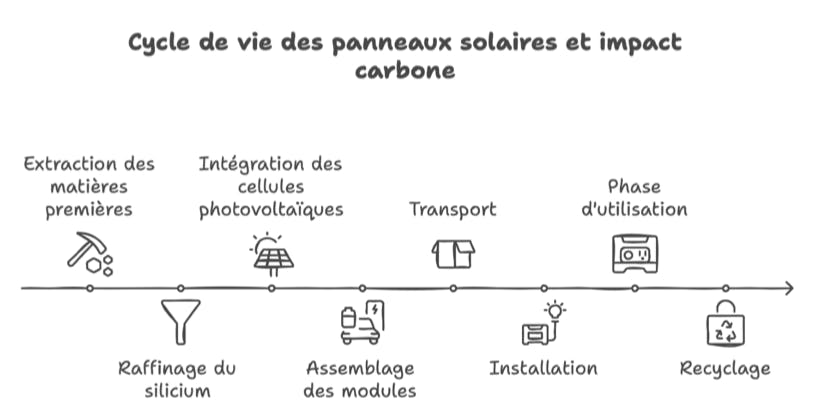

L’analyse du cycle de vie d’un panneau photovoltaïque permet d’évaluer son empreinte carbone à chaque étape. Cela inclut la fabrication, le transport, l’installation, l’utilisation et le recyclage.

Étapes du cycle de vie

- Fabrication des panneaux solaires

La fabrication est une étape cruciale pour comprendre le bilan carbone d’un panneau solaire. Elle débute par l’extraction et l’affinage des minerais comme le quartz, transformé ensuite en silicium. Le raffinage du silicium nécessite des processus énergivores, souvent alimentés par des sources d’énergie carbonées, comme le charbon en Chine.

Une fois purifié, le silicium est intégré dans les cellules photovoltaïques, puis assemblé en modules prêts à être installés. Cette phase de production représente une part significative de l’impact environnemental des panneaux solaires, en raison de la pollution générée et de la forte consommation énergétique.

- Transport et distribution

Après la fabrication, les panneaux doivent être transportés jusqu’aux sites d’installation. Ce transport, notamment maritime, génère des émissions liées aux combustibles fossiles. Un panneau produit en Chine et installé en France parcourt des milliers de kilomètres, alourdissant son empreinte carbone. En revanche, des modules fabriqués localement en Europe ou en France réduisent cet impact, bien que la silice doive toujours être importée.

- Installation

L’installation des panneaux photovoltaïques a un impact environnemental limité. Les opérations, comme le montage et le raccordement électrique, consomment peu d’énergie. Cependant, les matériaux utilisés pour les rails, l’onduleur ou les câbles électriques peuvent également influencer l’empreinte carbone globale.

- Utilisation des panneaux

Pendant la durée de vie des panneaux solaires, qui dure généralement entre 25 et 30 ans, les panneaux produisent de l’électricité sans émettre de gaz à effet de serre. C’est ici que leur bilan carbone devient positif, en compensant les émissions liées aux étapes précédentes. Par exemple, un panneau installé en France peut rembourser son impact environnemental initial en 2 à 4 ans grâce à un mix énergétique décarboné.

- Recyclage des panneaux photovoltaïques

En fin de vie, les panneaux peuvent être recyclés à hauteur de 94 %. Le verre, l’aluminium et le silicium récupérés sont réutilisés pour produire de nouveaux modules, réduisant ainsi les besoins en matières premières vierges et l’énergie nécessaire à leur production. Les recherches actuelles visent à améliorer ce taux de recyclage et à diminuer encore davantage l’impact environnemental.

Solutions pour optimiser le cycle de vie et réduire l’impact global.

- Relocalisation de la production

Produire des panneaux en Europe ou en France pourrait considérablement réduire leur empreinte carbone grâce à un mix énergétique moins carboné.

En France, l’électricité repose majoritairement sur le nucléaire et les énergies renouvelables, ce qui minimise les émissions de CO2. De plus, des acteurs locaux adoptent des pratiques plus vertueuses en matière d’approvisionnement.

- Optimisation des matériaux

Depuis les années 1990, les fabricants utilisent 4 fois moins de silicium pour produire 1 kWc, réduisant ainsi les besoins en ressources naturelles. Les recherches actuelles se concentrent également sur des matériaux alternatifs moins polluants et des procédés moins énergivores.

- Recyclage amélioré

L’intégration de matériaux recyclés dans les nouveaux panneaux réduit le recours à des matières premières vierges, diminuant ainsi l’impact environnemental. Des initiatives européennes renforcent cette démarche en créant des filières de recyclage performantes.

Les panneaux solaires sont-ils vraiment écologiques ?

Analyse comparative avec d'autres sources d'énergie renouvelable

Le bilan carbone des panneaux solaires photovoltaïques (32 gCO₂/kWh) place cette technologie dans une position compétitive parmi les sources d'énergie renouvelable. Bien qu’ils présentent une empreinte carbone légèrement supérieure à celle de l’éolien (9 à 10 gCO₂/kWh) ou de l’hydroélectrique, les panneaux solaires restent bien en dessous des émissions des énergies fossiles et même de certaines alternatives comme le nucléaire.

| Technologie | Empreinte carbone estimée (gCO2/kWh) |

|---|---|

| Vent offshore | 9 |

| Hydroélectrique | 10 |

| Vent onshore | 10 |

| Biogaz | 11 |

| Solaire thermique | 13 |

| Biomasse (bois de forêt) | 14 |

| Biomasse (turbine à vapeur) | 22 |

| Panneaux photovoltaïques | 32 |

| Géothermique | 38 |

| Nucléaire | 66 |

Le tableau présente les émissions de CO₂ par kilowattheure (gCO₂/kWh) pour différentes technologies énergétiques, allant des énergies renouvelables (éolien, hydroélectrique, solaire, biomasse) au nucléaire.

Les panneaux photovoltaïques (32 gCO₂/kWh) ont une empreinte carbone plus élevée que l’éolien ou l’hydroélectrique, mais restent très performants comparés à des technologies fossiles ou au nucléaire. Cette empreinte est principalement liée à l'énergie grise nécessaire à la fabrication du silicium et à l'extraction des matériaux comme l'aluminium.

Les énergies renouvelables comme l'éolien, l’hydroélectrique, et le solaire restent les meilleures solutions pour réduire les émissions de CO₂. Le photovoltaïque, bien que moins performant que l'éolien offshore ou le solaire thermique reste compétitif et accessible.

Contrairement à une idée répandue, le nucléaire et certaines formes de biomasse affichent des bilans carbones qui les rendent moins compétitifs en matière de transition énergétique.

Le photovoltaïque VS les énergies fossiles

Lorsque l’on compare les panneaux solaires aux énergies fossiles, leur empreinte carbone est nettement inférieure. Par exemple, produire de l’électricité avec du solaire émet environ 96 % de CO₂ en moins que le charbon et 93 % de moins que le gaz naturel, selon SolarPowerEU. Les combustibles fossiles, en plus de leurs émissions de gaz à effet de serre (GES), engendrent d’importants dégâts environnementaux, comme la déforestation et l’épuisement des ressources naturelles, affectant durablement les écosystèmes.

Le photovoltaïque VS uniquement les sources qui produisent de l'électricité

En se concentrant uniquement sur les sources qui produisent directement de l’électricité :

| Technologie | Empreinte carbone estimée (gCO2/kWh) | Détail |

|---|---|---|

| Éolien offshore | 9 | Meilleure performance, infrastructures fixes, long cycle de vie, aucun carburant fossile |

| Hydroélectrique | 10 | Faible impact (dépend des sites géographiques) |

| Éolien onshore | 10 | Faible empreinte, mais sujet aux contraintes locales |

| Biogaz | 11 | Émissions limitées, mais dépend de la disponibilité des matières organiques |

| Panneaux photovoltaïques | 32 | Impact supérieur à l'éolien ou l'hydroélectrique |

| Nucléaire | 66 | Impact élevé, incluant l'extraction, le traitement et la gestion des déchets |

Éolien offshore, éolien onshore et hydroélectrique : Avec des émissions comprises entre 9 et 10 gCO₂/kWh, ces technologies sont les plus performantes. Elles utilisent des ressources naturelles (vent, eau) pour produire de l’électricité sans combustion.

Cependant les technologies comme l’hydroélectrique ou l’éolien nécessitent des conditions spécifiques (relief, vents réguliers), tandis que le solaire peut être installé presque partout. Si les énergies comme l’éolien et l’hydroélectrique sont optimales pour produire une électricité à faible impact, les panneaux solaires offrent une flexibilité et un potentiel d’intégration pour compléter un mix énergétique durable.

Conclusion :

Les panneaux solaires ne sont pas totalement neutres en carbone, mais leur faible impact comparé aux énergies fossiles, leur recyclabilité élevée, et leur capacité à produire une énergie propre sur plusieurs décennies en font une solution écologique clé pour la transition énergétique.

La fabrication représente la principale source d’émissions carbone, notamment à cause de l’extraction du silicium et de matériaux comme l’aluminium. Cette étape est énergivore, particulièrement en Chine, où 90 % des panneaux sont produits avec une électricité majoritairement issue du charbon.

Durant leur exploitation (25 à 30 ans), les panneaux produisent une électricité sans émissions directes de gaz à effet de serre. En seulement 2,5 à 3 ans, ils compensent l’énergie grise nécessaire à leur fabrication. En fin de vie, environ 94 % de leurs composants, comme le verre et l’aluminium, sont recyclables, réduisant leur impact global.

Avec une empreinte carbone moyenne de 32 gCO₂/kWh, les panneaux solaires surpassent largement les énergies fossiles (1060 gCO₂/kWh pour le charbon). Bien que moins performants que l’éolien ou l’hydroélectrique, ils restent compétitifs et surtout plus flexibles, pouvant être installés dans de nombreuses configurations.